Audio System wird nicht müde, eine erstaunliche Vielfalt an Lautsprecherneuheiten zu entwickeln. Wir testen die jüngst herausgekommene Koaxserie RXC.

>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen

Es ist schlicht erstaunlich: Es tauchen immer wieder neue Hersteller von Lautsprechern auf. Das erfordert mindestens Mut, Überzeugung und, sofern man erfolgreich sein will, Können.

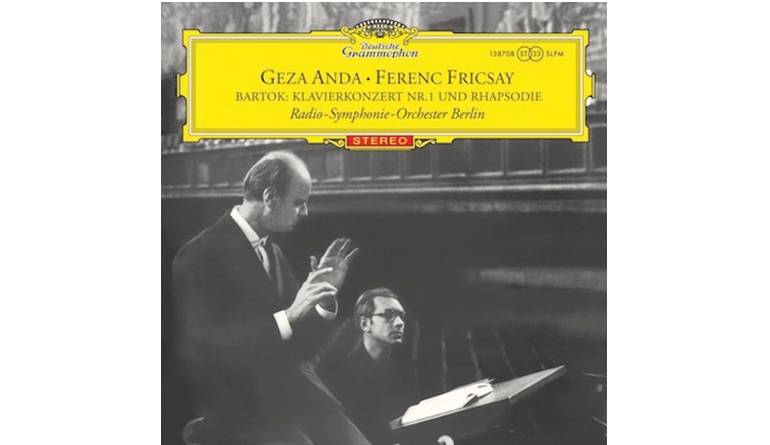

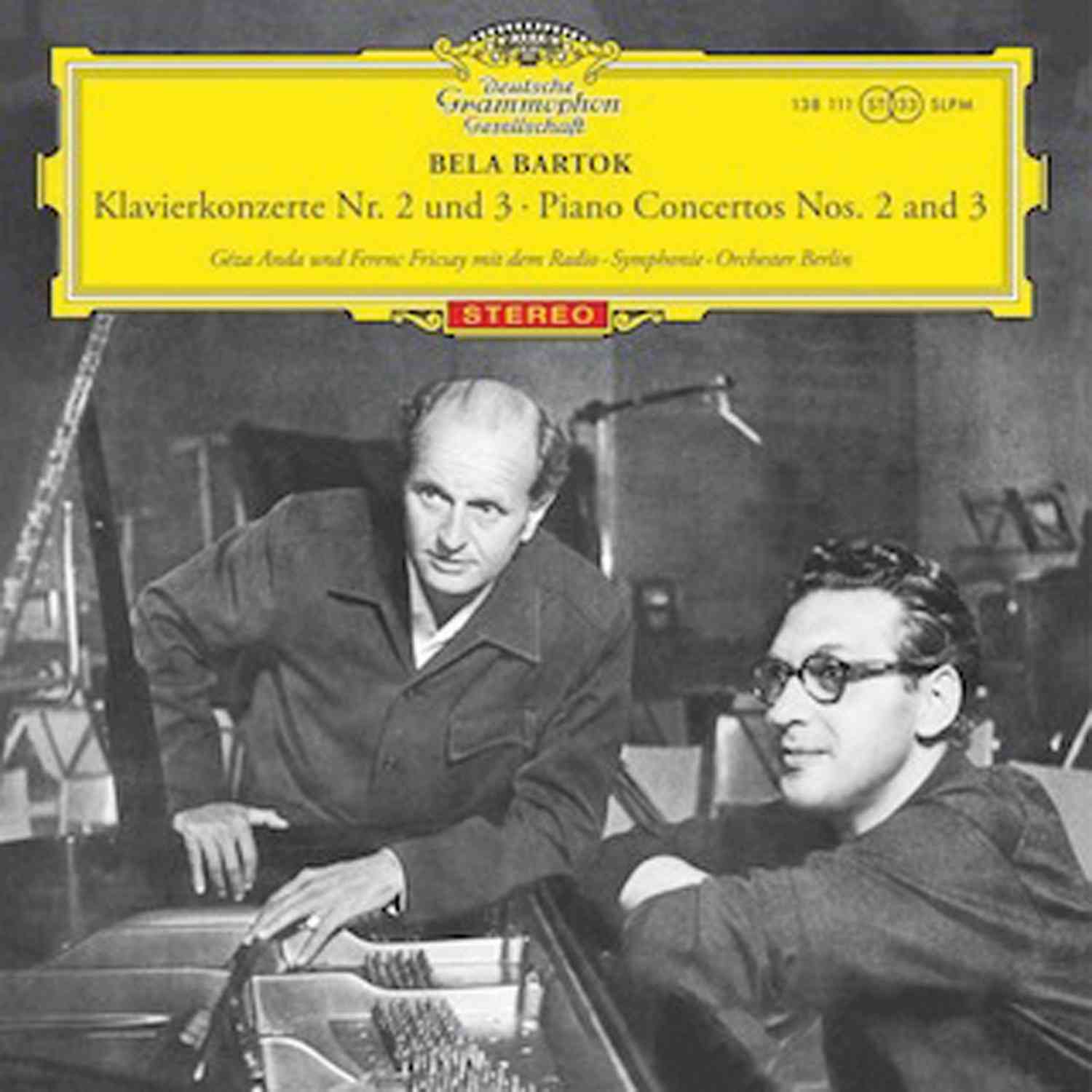

>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenMusikrezension: Komponist: Bela Bartok · Interpreten: Geza Anda - Radio-Symphonie-Orchester Berlin, Ferenc Fricsay (Deutsche Grammophon)

Komponist: Bela Bartok · Interpreten: Geza Anda - Radio-Symphonie-Orchester Berlin, Ferenc Fricsay

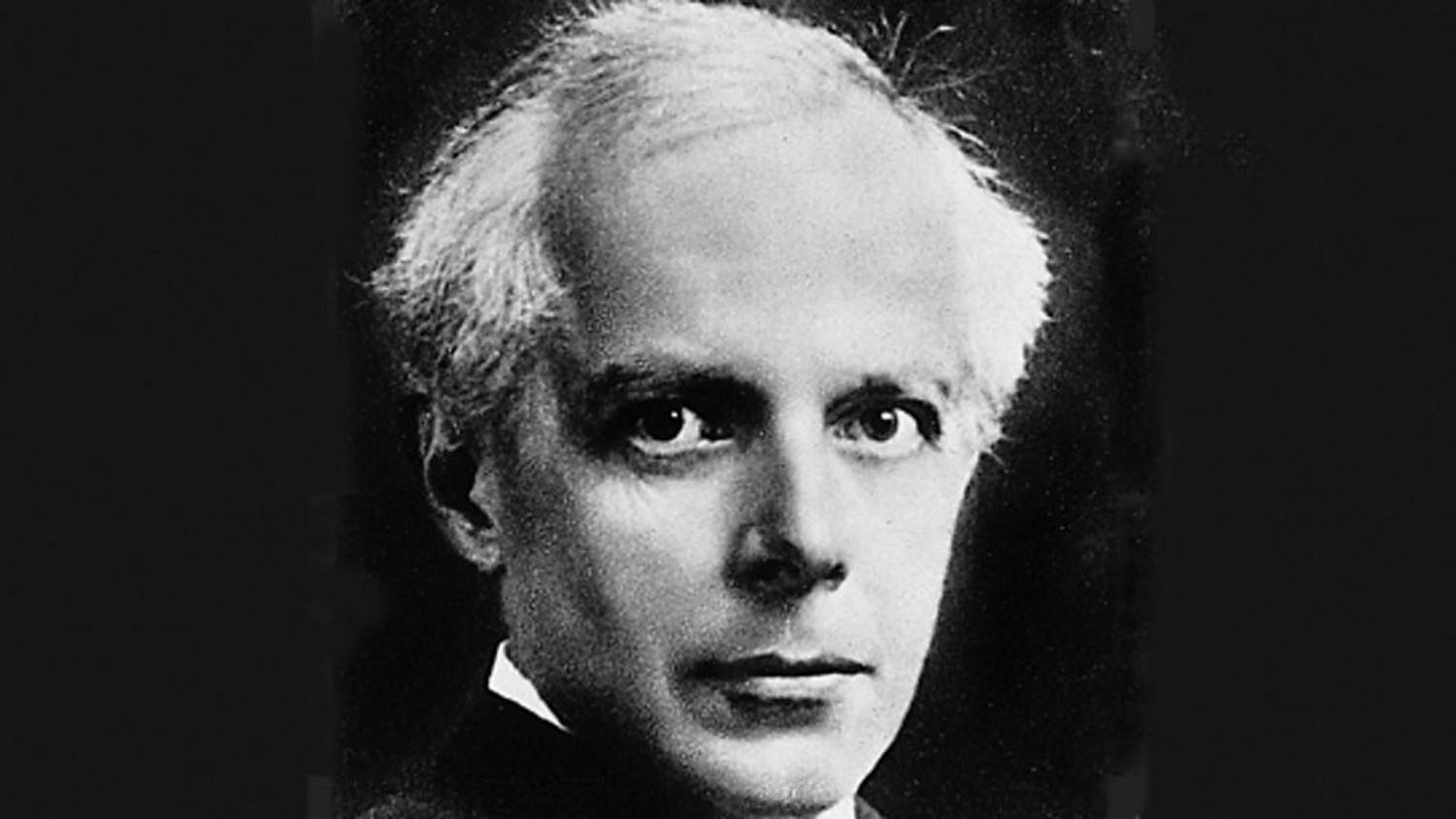

Béla Bartok war zu meiner Generation der Schrecken fast jedes Schülers, wurde er doch schon in der Unterstufe des Gymnasiums auf uns unvorbereitete Klassen losgelassen – für Unbedarfte, deren musikalischer Horizont nicht weit über die aktuellen Hitparaden hinausging, ein echter Schock, den auch die „Symphonie classique“ Prokofiews nicht ganz heilen konnte. Nun, etwas später in meiner musikalischen Bildung lernte ich Bartok und seine Bemühungen um die Volksmusik Osteuropas und Kleinasiens zu schätzen, die er ausführlich wie kein anderer dokumentierte. In seinem eigenen Werk als Komponist sind natürlich diese Einflüsse nicht spurlos an ihm vorübergegangen – im Gegensatz zu einem Franz Liszt oder Johannes Brahms rückte er aber nicht die eigene kompositorische Geschliffenheit, sondern mehr das Archaische in seinen musikalischen Wurzeln in den Mittelpunkt.

Fazit

Klanglich wie interpretatorisch wundervolle Gesamtausgabe von Bartoks Klavierkonzerten.Kategorie: Schallplatte

Produkt: Komponist: Bela Bartok · Interpreten: Geza Anda - Radio-Symphonie-Orchester Berlin, Ferenc Fricsay (Deutsche Grammophon)

|

144-612

ArtPhönix Vinyl |

Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.

>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen

Wenn eine „Männer-Soundbar“ zur Initialzündung wird: Wir testen das große Besteck von Neuron Acoustics

>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen